Liebe Übende,

Liebe Ehemalige,

Liebe Freundinnen und Freunde,

Liebe Interessierte,

es ist Sommer! Und es ist Ferienzeit 😎

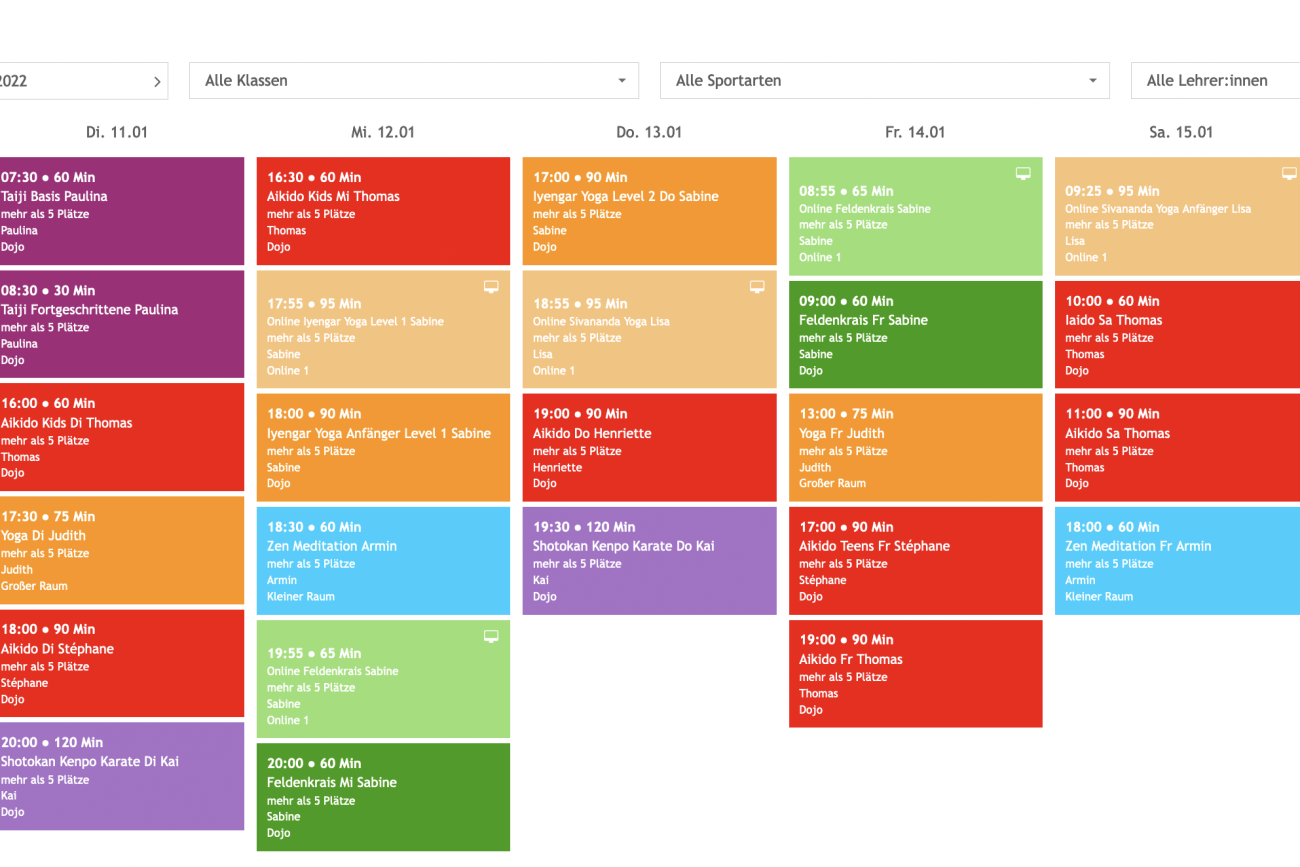

Mit diesem Rundbrief informieren wir Dich über Termine und Änderungen im Stundenplan, Veränderungen im Zentrum, unsere Preise ab 1. August (für Dich als Dankeschön erst ab 1. Oktober) und Vereinfachungen im Buchungssystem.

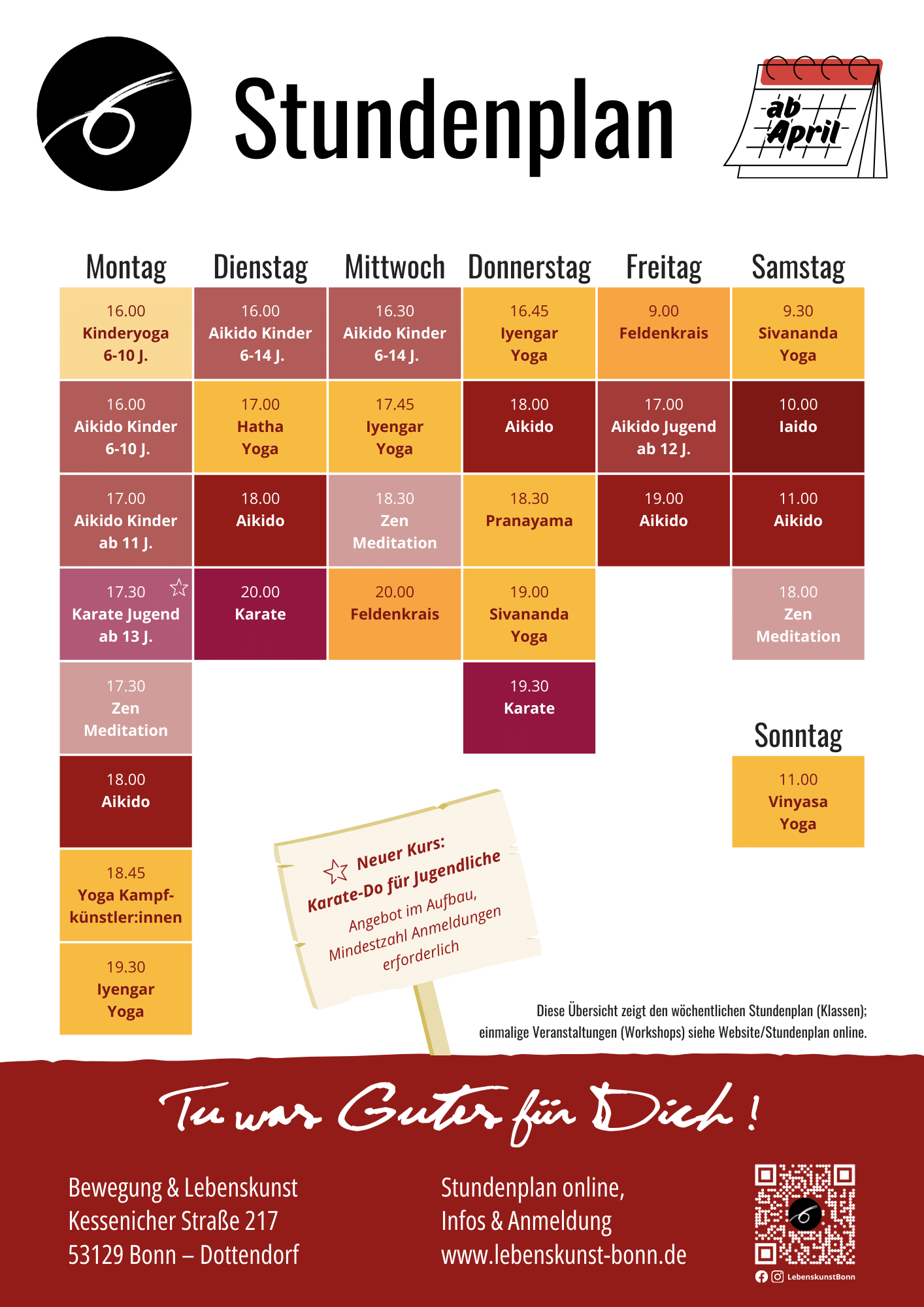

Termine und Änderungen im Stundenplan

Während der Schulsommerferien, 22.06.–06.08. findet kein Kinder-Jugendlichen-Training für Aikido statt! Jugendliche ab 16. Jahre können aber am normalen Erwachsenen-Aikido-Training teilnehmen.

Sommerfest am Samstag, den 19. August. Zusammen sein und essen, trinken, tanzen, feiern, quatschen, lachen, freuen, leben

Damit findet unser Sommerfest wirklich im Sommer statt 😌Ab 15 Uhr bis in die Puppen. Wie im letzten Jahr mit Musik von DJ TreasureTailor. Wir sorgen für kühle Getränke. Das Buffet freut sich über einen leckeren Beitrag von Dir. Lass uns wissen, was Du mitbringen möchtest. Hier kannst Du Dich dazu in Eversports anmelden: Sommerfest im Zentrum | 19. August 2023

Wenn Du beim Auf- und Abbau helfen möchtest oder bei Fragen kontaktiere das Festkomitee: festkomitee(at)lebenskunst-bonn.de

Für dieses Mal haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wenn du jemanden aus der Familie oder Freundeskreis mitbringst, dann erhält dieser einen Gutschein für ein Angebot im Zentrum! Dieser kann ganz nach Wunsch eingelöst werden.

Veränderungen im Zentrum

Seit Ende April ruht das Taiji-Angebot. Paulina Heidtmann ist nach China aufgebrochen, um dort ihre Taiji-Praxis zu vertiefen. Wir dürfen gespannt sein, was sie davon mitbringt, wenn sie wiederkommt! Geplant hat sie dafür ein Jahr. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Dein Engagement, Paulina! Und habe eine gute Zeit.

Schon seit vielen Jahren hat Sabine einen guten Kontakt zu Antje Kollmuß, Inhaberin von Iyengar Yoga Bonn. Da Antje sich räumlich verändern wollte und die Idee einer Zusammenarbeit der beiden Lehrerinnen bestand, fanden seit Beginn diesen Jahres zwei Klassen von Iyengar Yoga Bonn zur Probe im Zentrum statt. Ein Wasserschaden Ende Februar hat dann von heute auf morgen die alten Räume unbenutzbar gemacht, so dass wir schnell die Möglichkeit geschaffen haben, ihre komplette Schule im Zentrum unter zu bringen. Wir planen nun, ab dem 01. Januar 2024 alle Iyengar-Yoga Aktivitäten mit einem gemeinsamen Stundenplan im großen Raum im Untergeschoß zu bündeln. Unterrichten werden weiterhin Sabine und Antje. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Antje!

Neue Preise ab dem 1. August

Wir alle haben es gespürt: Die Kosten fürs tägliche Leben sind erheblich gestiegen. Im vergangenen Jahr betrug die Inflationsrate 7,9%. Für dieses Jahr sind weitere 7% zu erwarten. Das trifft leider auch das Zentrum. Ich hatte deshalb schon im Rundbrief vor einem Jahr Preiserhöhungen angekündigt. Aber ich habe gezögert, diese umzusetzen. Doch nun führt kein Weg mehr daran vorbei. Die Nebenkosten insbesondere für Wärme und Licht haben sich verdoppelt und belaufen sich jetzt auf durchschnittlich knapp 1.000 € im Monat. Mit unserer Vermieterin bin ich im Gespräch, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Doch die kostet auch erst einmal Geld. Ob es dazu kommt, kann ich noch nicht sagen.

Ich habe mich mit allen LehrerInnen zusammengesetzt und überlegt, wie wir die Preiserhöhung gestalten können. Diese werden ca 6-7,5% der bisherigen Preise ausmachen. Die neue Preisliste hängt diesem Rundbrief an, kann aber auch auf unserer Web-Seite nachgeschaut werden. Sie gilt für dich ab dem 01. Oktober 2023. Nur bei Neuanmeldungen gilt sie schon ab dem 01.08.2023. Wenn du Fragen dazu hast, wende dich an mich.

Vereinfachungen im Buchungssystem

Seit etlichen Jahren verwenden wir für die Organisation unserer Angebote Eversports, das von einer österreichischen Firma entwickelt wurde. Inzwischen hat sich dies zu einem sehr umfangreichen System gemausert. So konnten während der Lockdowns unsere Online-Kurse einfach gebucht und genutzt werden. Aber auch unsere BuL-Karten, mit denen du unser gesamtes Angebot wahrnehmen kannst, ließen sich damit realisieren. Sie bieten sich insbesondere an, wenn du nicht so regelmäßig kommst und sich ein Monatsbeitrag rechnet.

Die nächste Weiterentwicklung im Buchungssystem erfolgt zum 01. August. Ab da werden die Lastschriften für alle Monatsbeiträge über Eversports erfolgen und nicht mehr über unsere Hausbank, die GLS Bank. Das wird für mich die Buchhaltung wesentlich erleichtern. Für dich wird sich dadurch nichts ändern. Alle Daten von Eversports stehen ausschließlich auf gesicherten Servern in Deutschland.

Da aber dein ursprüngliches SEPA-Mandat sich auf unsere Hausbank bezieht, musst du dies neu erteilen. Dazu erhältst du in den nächsten Tagen von Eversports eine automatisch generierte E-Mail, die das genau erklärt. Bitte erledige dies möglichst vor dem 20. Juli, damit wir noch einmal alles überprüfen können. Die erste Abbuchung durch den Zahlungsdienstleister Stripe von Eversports erfolgt dann Anfang August. Wenn du Fragen dazu hast, wende dich an mich!

Herzliche Grüße,

thomas christaller

Zusätzliche Informationen

Ein Hinweis für alle Eltern, deren Kinder bei uns am Aikido-Unterricht mitmachen. Die Stadt Bonn bietet in einem sogenannten Bildungs-und-Teilhabepaket eine finanzielle Unterstützung an:

Unterstützung der Teilnahme an Kultur, Sport, Spiel, Geselligkeit und Freizeitveranstaltungen:

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres stehen für leistungsberechtigte Kinder/Jugendliche pauschal 15 Euro monatlich dafür zur Verfügung, dass sie z. B. einen Sportverein oder eine Musikschule besuchen. In Ausnahmefällen können dabei auch Beiträge oder Kosten für die Ausrüstung übernommen werden. Das Teilhabebudget kann in begrenztem Umfang angespart werden.

Die vollständige Information findet sich hier: https://www.bonn.de/vv/produkte/Bildungs-und-Teilhabepaket.php